博斯屋

聖多馬園地以南的地區曾經屬於奧古斯丁修道院,其中一部分建於中世紀晚期。今天位於 聖多馬園地門牌16號(Thomaskirchhof 16) 的建築,是彼得·霍夫曼於1580年以1600金盾所收購的建築,並由1586年所完成的新建築取代。落成年份保留在今天的博斯屋(Bosehaus)的東邊的屋檐上。幾年後,它被鄰近的15號建築所覆蓋。在2007-2010年的全面翻修中,對15號房屋的屋頂桁架進行了年代測定,發現其建造時間約為1594年,這也被工程中發現的16世紀後三分之一的客廳天花板所證實。

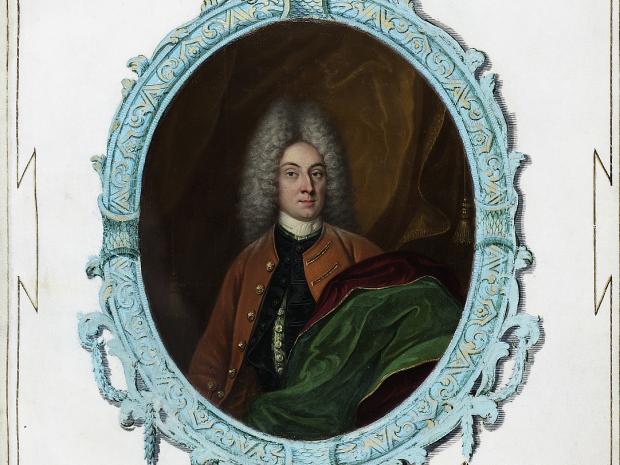

位於聖多馬園地16號(Thomaskirchhof 16)的博斯屋,其三根柱子上的兩道拱形入口大廳和文藝復興時期的寬大門戶,是一座典型的萊比錫商人的房子。幾個世紀以來,博斯豪斯經歷了各種改建和擴建,如1610年在西側入口大廳增加了現在的樓梯,但與萊比錫其他許多16世紀的商人住宅不同,當時的住宅建築在19世紀末和20世紀初都基本沒有被拆除,在第二次世界大戰附近也沒有遭到破壞。該房產現在的名字來自於富有的金銀器商人喬治·海因里希·博斯(Georg Heinrich Bose),他在1710年4月通過繼承獲得了該建築。

到 1711 年底,波斯先生花費巨資對前樓進行了現代化改造。他將後院的半木結構建築拆除,並由石匠尼古拉斯·雷姆佩(Nicolaus Rempe)和木匠漢斯·米勒(Hans Müller)大師重建為一座“三層高”的實心石頭建築,圍繞著一個方形庭院,並重新設計了一個花園。他將入口大廳向南延伸了一個拱形海灣,朝向內部庭院(在上圖中最後一列),並在入口大廳的東邊設立了一個辦公室,該辦公室於 1719/20 年由磚砌壁爐取暖(今天是巴赫博物館的博物館商店)。根據一份當時的建築描述,該建築群不僅有 19 間帶暖氣的房間(部分裝飾有灰泥),還有許多寢室、保險室和儲藏室,而且西翼底層還有一條新的水管,其中一部分目前依然被巴赫博物館使用。這裡也曾經有洗衣房和浴室,而在東翼有兩個可以在交易會期間租用的倉庫,還有一個用於存放食物的拱形地窖和一個馬槽。

不過,修繕一新的博斯屋(Bosehaus)中最重要的房間是位於後樓第二層帶有六窗軸的兩層夏季避暑廳。維爾納·諾伊曼 (Werner Neumann) 在 1970 年《巴赫年鑑》中描述了當代建築,其中列出了四面帶墻的鏡子,"有灰泥工程的框架",以及作為巴洛克時期萊比錫住宅建築的一個特殊建築,"畫有橢圓形的天花板,可以用附著的亞麻布卷在上面提升","有一個整齊的陽臺長廊",例如可以用作音樂廳。

格奧爾格·海因里希·波斯(Georg Heinrich Bose) 於 1731 年去世。他的長女克里斯蒂安那·斯比拉(Christiana Sibylla) 於 1744 年 2 月 6 日嫁給了富有的商人和藝術品收藏家約翰·撒迦利亞·瑞斯特(Johann Zacharias Richter)。他當時有可能在東翼二樓向公眾展示了他的畫集。他的弟弟當時在海因大街(Hainstraße) 260 號(今天的 Hainstraße 6號)主管“里希特的自然歷史收藏”,並印有索引目錄。

喬治·海因里希 (Georg Heinrich Bose) 和丹麥領事出生於威尼斯的女兒伊娃·西比拉·博斯(Eva Sibylla Bose)致力於藝術,並讓他們的孩子接受了相應的教育。自博斯於 1731 年去世以後,一些音樂和繪畫課程的收據一直保存在遺產檔案中,維爾納·諾伊曼(Werner Neumann) 也在 1970 年出版了這份檔案。 1732/33 年,長女克里斯蒂安那·斯比拉(Christiana Sibylla Bose) 從托馬斯管風琴家約翰·格特利·布格納(Johann Gottlieb Görner)那裡得到了“關於鍵盤的資訊”,說道小鍵琴(Clavichord)是“所有鍵盤樂器的基礎”。 城鎮樂師約翰·卡斯帕·格雷士(Johann Caspar Gleditsch)給二女兒索非亞·卡若琳娜(Sophia Carolina)學習柳特琴,小兒子克里斯蒂安·郭特洛布(Christian Gottlob) 向大學神學學生約翰·克里斯托弗·魏斯(Johann Christoph Weiß) 學習小提琴,而第二小兒子小格奧爾格·海因里希·博斯(Georg Heinrich Bose Jr.) 1739/ 40年代的“Flaut a bec”(豎笛)、“Musicalia”和音樂課記錄都被保存了下來。

從空間上說,巴赫和博斯家族是近鄰,因為聖多馬學校比 1904 年落成的後繼建築更靠近博斯的故居。聖多馬教區的教堂書籍顯示,這兩個家庭之間也擁有友好關係:五個博斯女兒在巴赫的四個孩子的洗禮中登記為教母,即克里斯蒂安那·斯比拉(Christiana Sibylla Bose) 於 1731 年與克里斯蒂安那·多羅提亞·巴赫(Christiana Dorothea Bach)以及 1735 年與約翰·克里斯蒂安·巴赫(Johann Christian Bach),索菲亞·卡羅琳娜·博斯(Sophia Carolina)於 1737 年與約翰娜·卡羅琳娜·巴赫(Johanna Carolina Bach)以及安娜·里賈納(Anna Regina)和蘇珊娜·伊麗莎白·博斯(Susanna Elizabeth Bose)於 1742 年與里賈納·蘇珊娜·巴赫(Regina Susanna Bach)。近年來一些資料來自於安娜·瑪格達萊娜·巴赫(Anna Magdalena Bach)的生日禮物。在她生日那天,她將約翰·雅各布·蘭巴赫(Johann Jacob Rambach)所創作關於基督受難的作品獻給了克里斯蒂安那·斯比拉(Christiana Sibylla Bose)。

巴赫家族是否有或經常在夏季大廳或博斯的公寓裡作樂,而博斯家族成員是否又有參與,公開或私人聚會…目前尚不清楚。很多都只能靠想像的,因為目前為止還沒有任何真憑實據。

在19世紀末和20世紀初,博斯屋與保羅·德維特(Paul de Wit)有關。1887年3月,這位出生於馬斯特里赫特(Maastricht)的音樂家、出版商和重要的歷史樂器收藏家在前樓第一樓為他的《樂器製造雜誌》Zeitschrift für Instrumentenbau設立了營業場所,該雜誌成立於1880年,直到第二次世界大戰之前一直是德國樂器製造的權威機構。該雜誌在建立德維特的收藏方面發揮了重要作用。1888年,德威特向柏林皇家音樂學院出售了240件樂器,兩年後又出售了282件物品,包括臭名昭著的 "巴赫大鍵琴"。這架沒有署名的雙手動大鍵琴被認為是在圖林根州大布赖滕巴赫(Großbreitenbach)中約翰·海因里希·哈拉斯(Johann Heinrich Harraß)的工作室製作的。德維特不久前從萊比錫的聖多馬樂長威廉·魯斯特(Wilhelm Rust)那裏獲得了它,並雄辯地將它作為約翰·瑟巴斯蒂安·巴赫遺留的 "遺物 "出售給柏林大學,但沒有足夠的證據。他的論點甚至說服了功勛的巴赫研究者菲利普·斯皮塔(Philipp Spitta),他同意以10,000帝國馬克的價格購買。

1893年3月,在房子的主人路易絲·赫姆斯多夫(Louise Hermsdorf)同意拆除隔墻後,德·維特在博斯屋的一樓向公眾開放了他的第三批歷史樂器、音樂家肖像、配件和奇物收藏。1905年,與萊比錫市達成的接管收藏品的協議失敗了,德維特將他的收藏品,包括800多件樂器、眾多音樂家的肖像和配件賣給了科隆造紙商和音樂贊助人威廉·海爾(Wilhelm Heyer)。海爾的博物館館長格奧爾格·金斯基(Georg Kinsky)在1924年的《巴赫年鑒》中對柏林 "巴赫鍵琴 "的真實性表示懷疑。而海爾的繼承人則在1926年將這些已經發展到2800多件樂器的精美藏品賣給了薩克森州,用於萊比錫大學。這次購買是由音樂出版商C.F.Peters Leipzig的老板亨利·辛里森(Henri Hinrichsen)慷慨地捐贈了20萬帝國馬克而實現的。盡管他為藝術和科學作出了貢獻,但由於他信奉猶太教,國家社會主義黨羽於1942年2月17日在奧斯威辛集中營對他進行殺害。

1859年,設有夏日避暑廳的後樓已改建為公寓,前樓底層設有商舖。 1950 年至 1973 年間巴赫檔案館的創始人兼館長沃納·紐曼 (Werner Neumann))在 1970 年的《巴赫年鑑》中提到聖多馬園地門牌16號建築群的重要性,並成功促使萊比錫市議會在一樓於 1973 年在巴赫被任命為萊比錫市聖多馬樂長250 週年之際開放。巴赫檔案館於 1951 年搬進了經過翻新和重建的 博斯屋,作為 1985 年 3 月 21 日約翰·瑟巴斯蒂安·巴赫 (Johann Sebastian Bach) 300 歲生日的研究和紀念場所。在克里斯托弗·沃爾夫(Christoph Wolff) 的領導下,博斯屋於 2007 年至 2010 年與東部附屬建築(15 號房屋)一起進行了翻新,並具有博物館和公共圖書館的廣受認可之研究所。