Wilhelmsburg

Die „Wilhelmsburg“ gehört zu den ältesten Bauwerken der Stadt Weimar und prägt eindrucksvoll das Stadtbild. Die Arbeiten für einen neuen Südflügel förderten 1913 Funde aus der Zeit der Völkerwanderung zutage, weshalb Stadt- und Bauhistoriker davon ausgehen, dass schon in frühchristlicher Zeit hier eine befestigte Siedlung bestand. Im späteren Mittelalter entstanden der heutige Schlossturm mit dem Torbau, dessen um 1545/50 von Nikolaus Gromann aus Berkaer Sandstein geschaffene Renaissance-Portal Johann Sebastian Bach auf seinem Weg ins Schloss passierte.

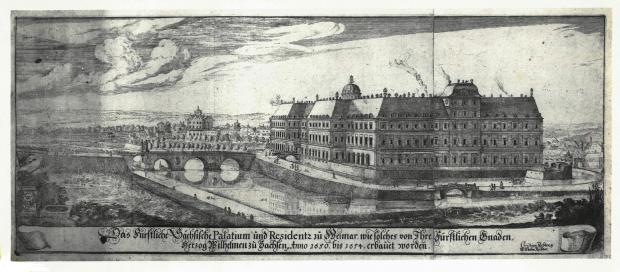

Die zunächst „Hornstein“ genannte Burganlage erhielt seit dem frühen 16. Jahrhundert schrittweise ein modernes Aussehen. Nach der ernestinischen Teilung 1547 machte Herzog Johann Friedrich von Sachsen-Weimar, der 1547–1552 in kaiserlicher Gefangenschaft lag und die Kurwürde verloren hatte, Schloss Hornstein zum Regierungssitz seiner deutlich reduzierten Herrschaft. Am 2. August 1618 zerstörte ein Feuer große Teile des Schlosses, dessen Wiederaufbau Herzog Johann Ernst I. („der Jüngere“) dem Baumeister Giovanni Banalino anvertraute. Dieser plante eine moderne Vierflügelanlage, die er nicht zuletzt wegen des Dreißigjährigen Krieges nur ansatzweise umsetzen konnte. 1623 war der südliche Ostflügel vollendet, die Arbeiten an der Schlosskirche (auf der Pinselzeichnung vorne rechts) brachte sein Nachfolger Nicol Theiners 1630 zum Abschluss.

Nach einer kriegsbedingten Unterbrechung nahm Herzog Wilhelm IV. 1651 die Bautätigkeit wieder auf, allerdings mehrfach durch Geldmangel unterbrochen. Landbaumeister Johann Moritz Richter plante nunmehr für die „Wilhelmsburg“ genannte Schlossanlage eine moderne Dreiflügelanlage nach französischem Vorbild. Bis 1664 waren der Ost- und Nordflügel sowie der vierachsige Westflügel abgeschlossen, als Südseite blieben die mittelalterlichen Burgreste erhalten. In dieser Form lernte Johann Sebastian Bach das Residenzschloss kennen.

Am 6. Mai 1774 zerstörte ein Großbrand die Wilhelmsburg. Den Wiederaufbau leitete Herzog Carl August von Sachsen-Weimar erst 15 Jahre später ein, zeitweilig unter künstlerischer Beratung Johann Wolfgang Goethes. Der Festsaal, in dem einst Johann Sebastian Bach musiziert hatte, blieb zwar an der bisherigen Stelle (an der 1696 für wenige Jahre ein Theater bestanden hatte), erhielt aber einen veränderten Grundriss. Anstelle der Schlosskirche „Weg zur Himmelsburg“ entstanden hinter den sanierten Außenmauern fürstliche Wohnräume und 1913, im Zuge des von Großherzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar beauftragten Südbaus, ein Treppenhaus. Bis zur Weihe der neuen Schlosskapelle im südlichen Westflügel 1847 übernahm die Jakobskirche die Funktion einer Hofkirche.

Bildnachweise:

Pinselzeichnung von Wilhelmsburg und Torbau um 1730 - Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek Weimar

Aufnahme Wilhelmsburg Juni 2019 - Dr. Markus Zepf (Bach-Archiv Leipzig)