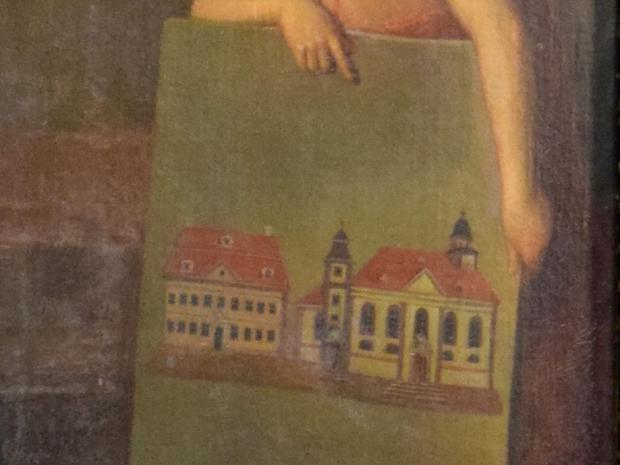

Fürstin Gisela Agnes von Anhalt-Köthen stiftete 1694 westlich des Schlossbezirks die neue lutherische Kirche sowie eine lutherische Schule. In der heutigen Stiftstraße entstand bis 1699 nach Plänen von Baumeister Johann Bernhard Beuchel aus Zerbst eine schlichte Saalkirche mit eingezogenem Chorraum und kleinem Dachreiter auf der Westseite. Aus der Bach-Zeit stammt das großformatige Standesporträt der Stifterin, Fürstin Gisela Agnes in Witwenkleidung, gemalt 1713 von Antoine Pesne. Den geschnitzten und vergoldeten Rahmen bekrönt das Allianzwappen, im Sockelfeld befindet sich (hinter einem Kunstschmiedegitter) eine umfangreiche Widmungsinschrift.

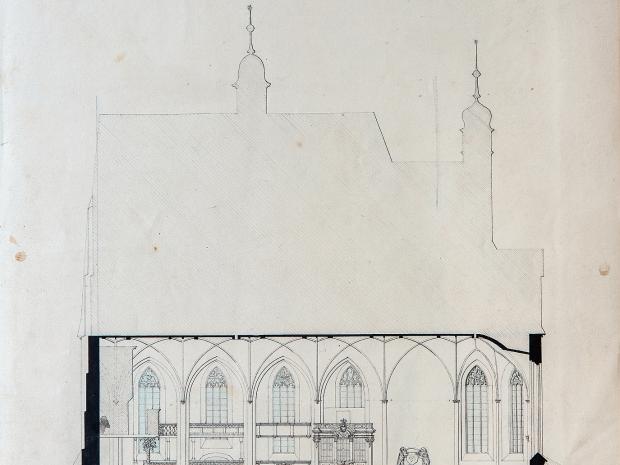

Die angewachsene Gemeinde machte 1746/48 eine Erweiterung notwendig. Hofzimmermann Höhne zog 1748 vor der Orgelempore eine weitere Empore ein, die Südsakristei wurde überbaut und hinter dem Altar eine weitere Empore eingezogen, die durch Treppentürme von der Außenseite zugänglich war. Einhundert Jahre später, 1849, wurde das Innere der Kirche zunächst im Stile des Spätklassizismus überformt und 1887/88 die Ausstattung im neugotischen Stil ergänzt. Nach der letzten, 2012 abgeschlossenen Renovierung präsentiert sich die Agnus-Kirche als helles Gotteshaus mit dreiseitiger Empore. Den doppelseitigen Flügelaltar (derzeit ausgebaut) aus der Merseburger Gegend datieren Kunsthistoriker auf die Zeit um 1510. Geöffnet zeigt das Mittelfeld große Schnitzfiguren des auferstandenen Christus als Erlöser, flankiert von Maria und Johannes. In den Flügeln stehen links die Heiligen Barbara und Elisabeth, rechts Jakobus Minor und Laurentius. Die erste Wandlung zeigt alttestamentarische Typen des Abendmahls, die Außenseiten zwei Heilige aus der Werkstatt des Lukas Cranach. 1859 gelangte eine qualitätsvolle Kopie des berühmten Abendmahlbildes, von Lucas Cranach dem Jüngeren für die Schlosskirche zu Dessau geschaffen, in die Agnus-Kirche.

Kirchenpolitisch beendete die Union von Lutheranern und Reformierten 1827 im Fürstentum Anhalt die Trennung beider Konfessionen. Die Agnus-Kirche diente bis 1880 für lutherische Gottesdienste. Das Innere der Kirche wurde 1849 im Stile des Spätklassizismus erneuert und 1887–1888 die Ausstattung im neugotischen Stil ergänzt. Umfassende Sicherungs- und Sanierungsarbeiten konnten 2012 abgeschlossen werden.

Die Familie Bach gehörte zur lutherischen Agnus-Kirche, weshalb für die Jahre 1720, 1721 und 1723 Mietzahlungen des Kapellmeisters für Kirchenstühle erhalten sind. Die Abendmahlsregister führen den Kapellmeister zwischen dem 9. Oktober 1718 und 20. Dezember 1722 acht Mal als Besucher, davon einmal mit seiner ersten Ehefrau Maria Barbara Bach und drei Mal mit seiner zweiten Ehefrau Anna Magdalena Bach (Dok II Nr. 92).

Ob Bach in der Agnus-Kirche auch musizierte, ist bislang unbekannt. Organist an der 1708 von Johann Heinrich Müller erbauten Orgel war zunächst Emanuel Lebrecht Gottschalck, der zugleich als Notenkopist der Hofkapelle wirkte und somit Bachs dienstlichem Umfeld zugehörte. Mit seiner Anstellung als Kammerdiener 1718 übernahm der aus Halle/Saale zugewanderte Christian Ernst Rolle das Amt des Organisten, der in der Hofkapelle vermutlich als Geiger und Bratscher mitwirkte und 1728 als Organist nach Neubrandenburg wechselte (er verstarb dort 1739). Kantor der Agnus-Kirche und benachbarten lutherischen Schule (die vermutlich die beiden ältesten Söhne Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Emanuel Bach besuchten) war Johann Caspar Schultze. Am 26. Oktober 1722 erscheint Bach an erster Stelle unter den Paten bei der Taufe von Schultzes Tochter Sophia Dorothea (Dok II, Nr. 116).

Bildnachweis: Bach-Archiv Leipzig (Dr. Markus Zepf, Februar/April 2019)