A Schloss

Köthens am nördlichen Stadtrand gelegene Residenzschloss entstand aus einer frühmittelalterlichen slawischen Burg, die seit dem 12. Jahrhundert durch die askanischen Fürsten zu einem Regierungssitz um- und ausgebaut wurde. Ein Brand zerstörte 1597 große Teile der Anlage mit Ausnahme des Amtshauses im nördlichen Teil; dieses ging erst infolge alliierter Luftangriffe 1944 unter. Zwischen 1244 und 1847 diente die dreiflügelige Schlossanlage als Residenz, ab 1603 den Fürsten von Anhalt-Köthen.

Die heutige Schlossanlage prägen die 1597 bis 1611 errichteten, im 19. Jahrhundert veränderten und erweiterten Bauten. 1597–1599 entstand im Südwesten der Johann-Georg-Bau, zwischen 1600 und 1608 durch die Architekten Peter und Fran Niuron aus Lugano im Süden das Lange Haus (auch Ludwigsbau) mit den markanten Treppentürmen. Galerien im ersten Obergeschoss erschließen von der Hofseite die Räume; im 19. Jahrhundert verglast, prägen sie heute maßgeblich den Eindruck des Gebäudes.

Bildrecht: Daniel Spielau (Köthen Kultur und Marketing GmbH)

Infolge einer Erbteilung der anhaltischen Lande wurde Köthen 1606 ständiger Regierungssitz der Fürsten von Anhalt-Köthen. Fürst Ludwig von Köthen nahm 1617 an einer Zusammenkunft sächsischer und anhaltinischer Fürsten in Weimar teil, die nach dem Vorbild italienischer Akademien einen Sprachverein, die "Fruchtbringende Gesellschaft" gründete. Diese tagte fortan im Köthener Schloss und vereinigte unabhängig von Religion und Herkunft bis zu 839 Mitglieder. Im ersten Obergeschoss des Ludwigsbaus berichtet heute eine Ausstellung zu deren Wirken.

Fürst Leopold von Anhalt-Köthen übernahm 1715 die Regierung von seiner vormundschaftlich regierenden Mutter, Fürstin Gisela Agnes. Bis zu seiner Hochzeit mit Friederica Henrietta von Anhalt-Bernburg am 11. Dezember 1721 ließ er große Teile des Südbaus umfassend renovieren; einige der zwischen 1715 und 1719 durch David Schatz und Christian Hase geschaffenen Stuckdecken sind erhalten. Die über Keller- und Erdgeschoss sich erstreckende Schlosskapelle im Südbau erhielt erst nach dem Tod des jungen Fürsten im März 1729 durch Johann Michael Hoppenhaupt sen. eine neue Ausstattung. Hier fanden Gottesdienste für Hofangehörige statt, beispielsweise am 17. November 1718 die Taufe von Johann Sebastian Bachs erstem in Köthen geborenem Sohn Leopold August (begraben am 28. September 1719).

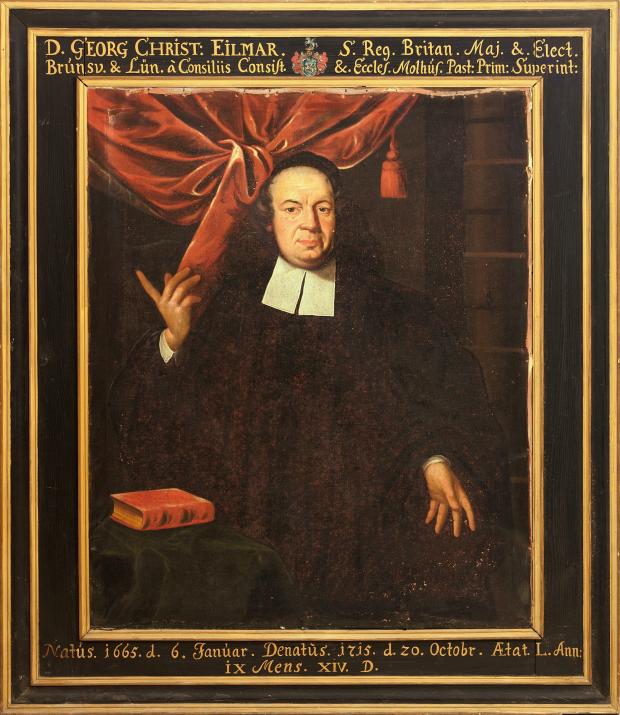

Mit dem Erlöschen des Hauses Anhalt-Köthen änderte sich die Nutzung der weitläufigen Schlossanlage. In den Südflügel zog das Städtische Gymnasium ein, das 1879 die ehemalige Schlosskapelle zu einem ebenerdigen Musiksaal umwidmete. Zwischen 1988 und 1991 wurde der historische Sakralraum schrittweise wieder hergestellt. Auf einer umlaufenden hölzernen Empore von Johann Michael Hoppenhaupt aus der Kirche Beuna/Geiseltal (Oberbeuna) stellte 1991 Orgelbauer Wieland Rühle (Moritzburg bei Dresden) eine 1754 von David Zuberbier für die Kirche im benachbarten Thurau errichtete Orgel auf, die seit 1915 im Historischen Museum Köthen eingelagert war. Die ursprünglich 1731–1733 von Zuberbier für die Schlosskapelle erbaute Orgel ist verloren. In den ehemals fürstlichen Wohnräumen befindet sich die Bach-Gedenkstätte, die neben historischen Musikinstrumenten und Nachbauten in Öl gemalte Porträts der fürstlichen Familie zeigt.

Im zweiten Obergeschoss des Südflügels befand sich zur Bach-Zeit der Thronsaal. Hier erklangen zahlreiche Bach'sche Werke, unter anderem zur Hochzeit des Fürsten am 11. Dezember 1721. Die damalige Ausstattung des Raums ist verloren. 1822 gestaltete Gottfried Bandhauer den Thronsaal im klassizistischen Stil um. Er ließ ein flaches Korbbogengewölbe mit Kassetten in das Gebälk einhängen, sodass sich die Raumhöhe des ursprünglich flach gedeckten Raums auf nunmehr 7,50 m vergrößerte. Die Giebelaufbauten nutzte er zur Beleuchtung des Raums, dessen zurückspringende Wände er mit Spiegeln, eingefasst in Stuckmarmor, verkleidete. Zwischen 2011 und 2018 war der Spiegelsaal aufwendig saniert und restauriert worden.

Im Innenhof des Schlosses erinnert am östlichen Treppenturm des Südbaus eine von Professor Robert Propf, Köthen, entworfene und vom VEB Lauchammer gegossene Relieftafel an Johann Sebastian Bachs Wirken in Köthen.

Bildnachweis: Dr. Markus Zepf (Bach-Archiv Leipzig, Februar 2019)