Wohnhäuser »Hinter der Kirche«

Die Häuserzeile nördlich der Stadtkirche St. Peter und Paul befand sich seit dem Mittelalter in kirchlichem Eigentum und diente sowohl den Kirchen- als auch Schulbediensteten als Dienstwohnung. Seit 1823 ist im heutigen Herderplatz 12 der Stadtkantor nachweisbar. Sofern dies auch zur Bach-Zeit dessen Dienstwohnung war, lebte hier von 1697 bis zu seinem Tod am 30. November 1726 Georg Theodor Reineccius.

Zwei Häuser weiter westlich lag die ehemalige Stiftspredigerwohnung, die 1856 mit der benachbarten Mädchenschule zugunsten eines Erweiterungsbaus der Bürgerschule (heute Herderplatz 9) abgebrochen wurde. In der Stiftspredigerwohnung lebte Stadtorganist Johann Gottfried Walther mit seiner Familie. Der gebürtige Erfurter wurde am 29. Juli 1707 zum Stadtorganisten gewählt und heiratete im folgenden Jahr Anna Maria Dreßler, die Tochter eines Erfurter Schneidermeisters. Stadtorganist Walther und Hoforganist Bach waren Verwandte: Walthers Großvater mütterlicherseits, Valentin Lämmerhirt aus Erfurt, war der Halbbruder von Bachs Mutter Elisabeth Lämmerhirt. Genealogisch betrachtet, war Walther für Johann Sebastian Bach ein Neffe zweiten Grades, Bach für Walther folglich ein Onkel zweiten Grades und nicht dessen Vetter, wie gemeinhin zu lesen ist. Diese Bezeichnung entstammt der damals üblichen Anrede zwischen gleichrangigen Personen, die nach Johann Heinrich Zedlers Grossem vollständigen Universal-Lexicon, Band 48, Leipzig 1746, „auch von einem jeglichen Anverwandten gebraucht [wurde], ob er gleich in noch entfernteren Grade solte befreundet seyn“.

Johann Sebastian Bach war im September 1712 Pate bei der Taufe von Johann Gottfried Walther dem Jüngeren. Im November 1713 standen Stadtorganist Walther und Hoforganist Bach gemeinsam mit Rosina Margaretha Pachtmann Pate bei Johann Gottfried Trebs, einem Sohn des Weimarer Orgelbauers Heinrich Nikolaus Trebs, der sowohl die Orgel der Schlosskirche als auch jene der Stadtkirche pflegte. Die Beziehungen zwischen Walther und Bach dürften auch nach dessen Weggang aus Weimar fortbestanden haben, sei es im Austausch von Kompositionen oder in der Lieferung von Informationen für Walthers 1732 in Leipzig gedrucktes Musicalisches Lexicon.

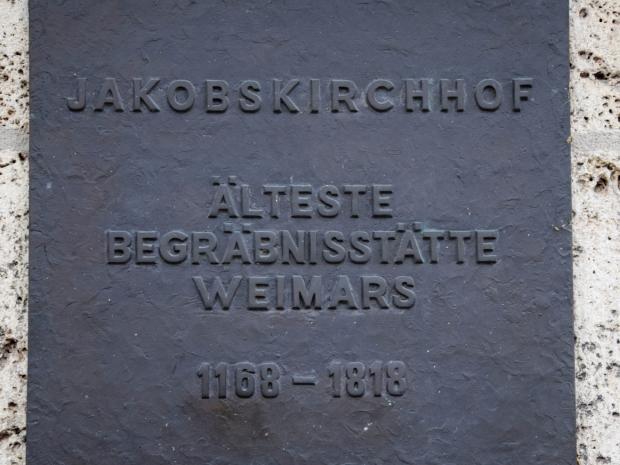

Johann Gottfried Walther starb am 23. März 1748 in Weimar und wurde auf dem Jakobskirchhof bestattet; sein Grabstein ist dort erhalten.