Wohnhaus Familie Meckbach

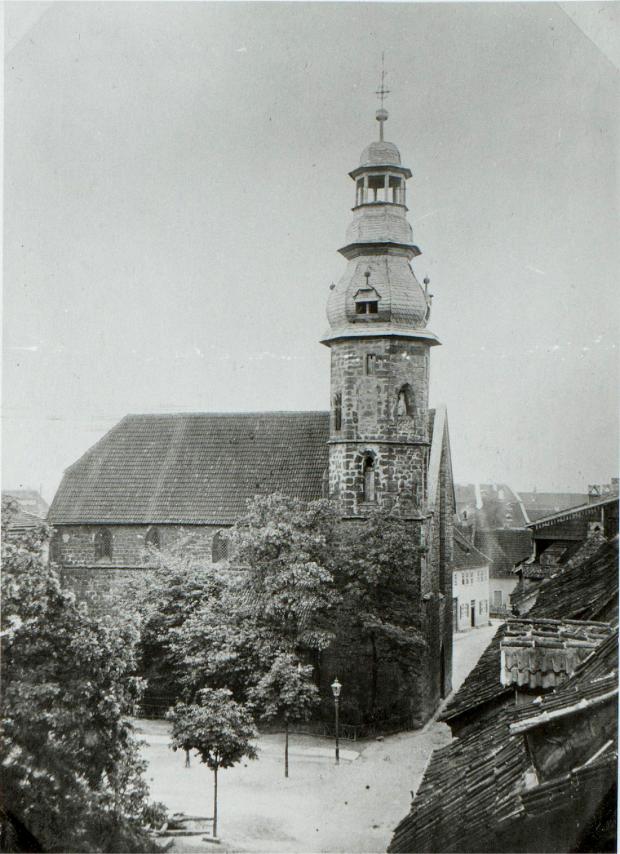

Bereits im 13. Jahrhundert spielte der Deutsche Orden eine wichtige Rolle im geistlichen Leben der Reichsstadt Mühlhausen. Um 1220 entstand im Schatten der Blasiuskirche die Ordensballei (heute Kristanplatz 1), die etwa 1290 um die erhaltene gotische Annenkapelle erweitert wurde. Unter dem Patronat des Deutschen Ordens ließ die Stadt Mühlhausen 1562/63 neben der Ordensballei und gegenüber dem Südportal der Kirche Divi Blasii ein dreigeschossiges Schulhaus errichten, das bis 1580 das städtische Gymnasium beherbergte. 1604 verkauften die Stadtväter das Gebäude.

Eigentümer war im späten 17. und 18. Jahrhundert die Ratsherren-Familie Meckbach. Der Jurist Dr. Conrad Meckbach amtierte erstmals 1679 als Bürgermeister und war in dieser Funktion 1707 maßgeblich an Bachs Berufung beteiligt. Zwischen beiden Familien scheint ein gutes Verhältnis bestanden zu haben, denn die Anfangsbuchstaben der Dichtung zu Kantate Nach Dir, Herr, verlanget mich BWV 150 ergeben in den Sätzen 3, 5 und 7 das Akrostichon „Doktor Conrad Meckbach“. Allerdings sind der Anlass und die Umstände ihrer Entstehung bislang unbekannt. Meckbachs Sohn Paul Friedemann übernahm 1710 das Patenamt bei Bachs erstgeborenem Sohn Wilhelm Friedemann in Weimar.

Da infolge des Stadtbrands vom 30. Mai 1707 der Wohnraum innerhalb der Mühlhäuser Stadtmauer knapp geworden war, wäre es denkbar, dass Bach und seine (spätere) Ehefrau Maria Barbara bei Conrad Meckbach im heutigen Wohnhaus Untermarkt 5 eine Bleibe fanden – archivalisch belegen lässt sich diese Vermutung aber nicht.

Bildrechte Bach-Archiv Leipzig (Markus Zepf, August 2018)