Auf der Grundlage älterer Quellen berichtet Johann Nikolaus Forkel in seiner 1802 gedruckten Bach-Biographie, dass die Mitglieder der verzweigten Bach-Familie sich jährlich an wechselnden Orten trafen: "Der Versammlungsort war gewöhnlich Erfurt, Eisenach oder Arnstadt. Die Art und Weise, wie sie die Zeit während dieser Zusammenkunft hinbrachten, war ganz musikalisch." (Dok VII, S. 16)

Glaubt man mündlicher Überlieferung aus dem frühen 20. Jahrhundert, so war das Gasthaus „Goldene Sonne“ am Riedplatz (heute: Ried 3) unterhalb der Arnstädter Oberkirche mehrfach Schauplatz dieser musikalischen Familientreffen. Das Gebäude ist in veränderter Form erhalten und besaß eine Braugerechtigkeit.

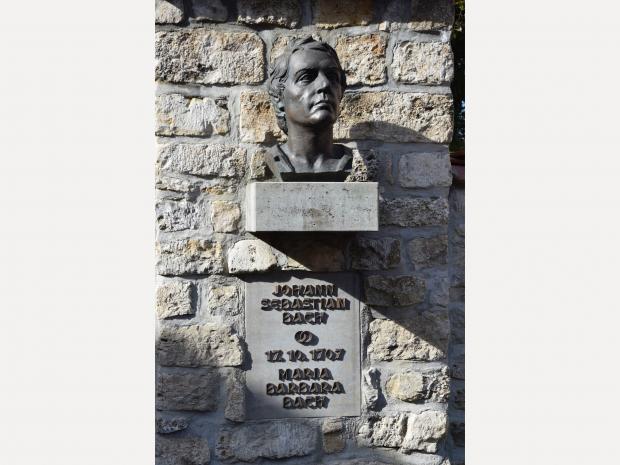

Drei Häuser weiter (heute: Ried 9) befindet sich das 1491 erstmals erwähnte Ausspann- und Brauhaus „Zum großen Christoph“. Der Hauskern stammt aus dem späten Mittelalter, 1693 erhielt das Gebäude mit seinem 1574 entstandenen monumentalen Fresko des Namenspatrons den markanten Schweifgiebel. Im Erdgeschoss befindet sich ein 1544 vollendetes Verkaufsgewölbe. Gegenüber mündet die Jakobsgasse in den Riedplatz, an deren östlichem Ende 1635 der Stadtmusiker und Türmer Caspar Bach ein kleines Haus erwarb. Eine schwarze Marmortafel mit goldenen Lettern erinnert an den Begründer der Arnstädter Bach-Linie.

Bildrechte: Bach-Archiv Leipzig (Markus Zepf, November 2018)