Bachhaus Lutherstraße

Als Johann Ambrosius Bach im Oktober 1671 sein Probespiel in Eisenach erfolgreich bestanden hatte, gewährte ihm der Stadtrat laut Anstellungsvertrag drei Jahre freie Wohnung. Den Mietzins in Höhe von 10 Gulden (= florin, abgekürzt fl.) bezahlte die Stadtkasse an Oberförster Balthasar Schneider, der laut erhaltener Steuerlisten von 1679/80 in der heutigen Ritterstraße 11 wohnte. Hier dürften Johann Ambrosius und Elisabeth Bach mit ihrem in Erfurt geborenen ältesten Sohn Johann Christoph die ersten drei Jahre verbracht haben. Am 6. März 1673 kam der zweite Sohn Johann Balthasar zur Welt, dessen Namensgeber und Pate Oberförster Balthasar Schneider wurde; der Knabe starb am 5. April 1691.

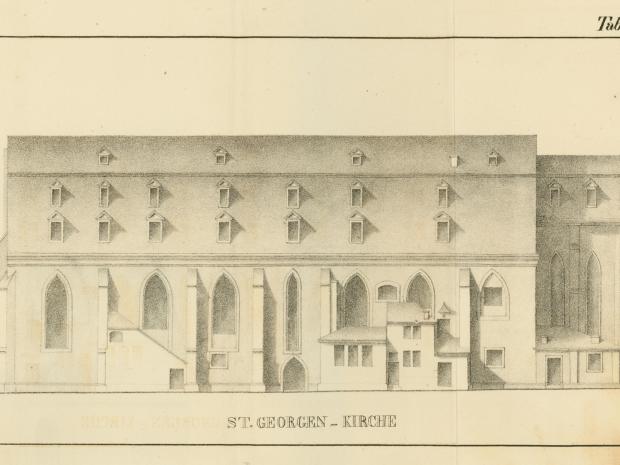

Zu einem unbekannten Zeitpunkt erwarb Johann Ambrosius Bach ein eigenes Haus in der Fleischgasse. Über die genaue Lage besteht Uneinigkeit; der Lokalhistoriker Fritz Rollberg brachte das heutige Grundstück Lutherstraße 35 ins Spiel. Von dem Gebäude sind weder zeitgenössische Ansichten noch Grundrisse überliefert, allerdings lässt ein 1717 datierter Stadtplan die schlichte zweigeschossige Bebauung mit großzügigen Gärten hinter den Häusern erahnen. Das heutige Gebäude mit Ladengeschäft im Erdgeschoss ist 1905 entstanden und dürfte weitgehend der historischen Bauflucht entsprechen. Dass Johann Ambrosius Bach mit seiner Familie und den Lehrjungen hier lebte, ist denkbar, lässt sich bislang mangels archivalischer Zeugnisse aber ebenso wenig belegen, wie im Falle des Bachhauses am heutigen Frauenplan.

Als Johann Sebastian Bach am 21. März 1685 in Eisenach geboren wurde, gehörten zum Bachschen Haushalt die Kinder Johann Christoph, Johann Balthasar, Johann Jonas (der am 22. Mai 1685 begraben wurde), Maria Salome, Johanna Juditha und Johann Jacob Bach. Johann Ambrosius Bachs geistig behinderte Schwester Dorothea Maria war bereits 1679 gestorben. Hinzu kamen die Stadtpfeifer-Lehrlinge, eventuell auch eine Magd oder Köchin, die die Hausfrau Elisabeth Bach unterstützte.

Nach dem Tod seiner Ehefrau am 3. Mai 1694 heiratete Johann Ambrosius Bach am 27. November 1694 die aus Arnstadt stammende Barbara Margaretha Keul. Dem kränkelnden Ehemann war keine lange Ehe beschieden, er starb bereits am 20. Februar 1695. Seine beiden jüngsten Söhne, der 1682 geborene Johann Jacob und Johann Sebastian Bach, kamen zur weiteren Ausbildung zu ihrem ältesten Bruder, Johann Christoph Bach, nach Ohrdruf. Kurz darauf verliert sich die Spur seiner Witwe.

Bildnachweis: Dr. Markus Zepf (Bach-Archiv Leipzig, Juni 2019)