1713年11月6日,新的聖雅各教堂舉行了獻堂典禮,出席典禮者包括市議員、宮廷和宮廷樂師的代表,並參與遊行。宮廷管風琴家約翰·瑟巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach)的名字也被提及,儘管教堂直到1720年才擁有管風琴製造商海因里希·尼古拉斯·特雷布斯(Heinrich Nikolaus Trebs)所建造的管風琴,而巴赫當時已經是柯騰(Köthen)的宮廷樂長(Kapellmeister)。法院秘書西奧多·貝內迪克特·博爾曼(Theodor Benedikt Bormann)記錄了演出作品包括一部彌撒和另一部作品,並記錄說:"詩班和樂長佔據了教堂第三層的長廊"(文件 II,60)。

從那時起,聖雅各教堂是魏瑪市的普通教區教堂,由市議會贊助。恩斯特·奧古斯特公爵(Herzog Ernst Augustus)於1728年將聖雅各教堂指定為駐軍教堂。薩克森 - 魏瑪公爵夫人安娜·阿瑪利亞(Anna Amalia von Sachsen-Weimar)於1767年對室內進行了全面翻新。在1774年5月毀滅性的城堡大火之後,構造相對簡單的聖雅各教堂成為了宮廷教堂。在解放戰爭(Befreiungskriege)期間,它暫時被用作軍事醫院和倉庫,直到1817年為止,結果教堂室內遭受到嚴重的破損。大公卡爾·奧古斯特(Großherzog Carl August)在1817年的宗教改革周年紀念日為教堂進行了翻新,並安裝了保存至今的講台,上方有由宮廷雕塑家約翰·彼得·考夫曼(Johann Peter Kauffmann)所創作漂浮在天空中的基督雕像。

教堂的室內構造幾乎都不是巴赫時期的面貌,除了在塔樓上由1631年來自愛爾福特(Erfurt)的梅利科爾·莫林(Melichor Möhring)所鑄造的鐘,其聲響今天仍然讓在魏瑪的空中回蕩。青銅鍾具有醒目的g1音調,鐘上描繪了新月上有麥當娜(Madonna)和大天使米歇爾(Michael),被認為是威廉四世公爵(Wilhelm IV)從艾希斯費爾德的傑羅德本篤會修道院(Benediktinerabtei Gerode im Eichsfeld)所獲得的戰利品,該修道院已被掠奪了幾次。直到1713年耶誕節,此鐘一直是魏瑪城堡塔樓中唯一的鍾,後來被掛在聖雅各教堂的塔樓中,與另外兩個由來自愛爾福特的尼古拉斯·喬納斯·索貝爾(Nicolaus Jonas Sorber)在1713年鑄造的鐘掛在一起。1872年,兩個索貝爾鍾中較大的一個破裂了,於1876年由來自阿波爾達(Apolda)的烏爾里希(Ullrich)兄弟重鑄。1917年,兩個索貝爾鐘成為了戰時經濟的犧牲品。自1964年以來,來自阿波爾達(Apolda)弗朗茨·席林父子鑄造廠(Franz Schilling Söhne)的兩個青銅鐘代替了原有的鐘,音調為f#1和B1。

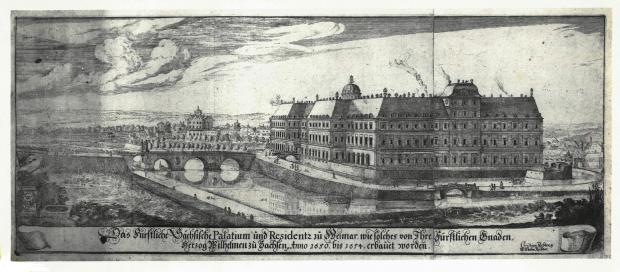

相片:

馬庫斯·澤夫博士(萊比錫檔案館2019年)